Hugo

Arciniega Ávila*

huarav@prodigy.net.mx

|

En enero de 1960, hace ya medio siglo,(1)

el diputado Antonio Castro Leal, legislador por el Distrito

Federal, alzó la voz ante el Congreso de la Unión

para denunciar la inminente ampliación de las

calles de Pino Suárez y de Tacuba, ejes fundamentales

de la traza antigua de la Ciudad de México. El Regente

de hierro, Ernesto P. Urruchurtu, consideraba indispensable

esta medida para agilizar el tráfico vehicular

en una urbe de cinco millones de habitantes. Entre las

construcciones que se verían afectados estaba

la fachada principal del hospital de la Limpia Concepción

de María y de Jesús Nazareno, el primero

del continente americano y uno de los más antiguos

del mundo que se conservaban en pie. El inmueble ya había

visto afectada su extensión con la apertura de

la avenida 20 de noviembre. Pese a la intercesión

de Jaime Torres Bodet, entonces secretario de Educación

Pública, nada pudo concretarse en su defensa,

ya que los miembros de la Comisión de Monumentos

testificaron que el ala a suprimir era de reciente construcción

y que no tenía las cualidades y categoría

necesarias para ser considerada un monumento nacional.

A través de la Dirección de Obras Públicas,

Uruchurtu reviró: “El diputado Castro Leal

no pretenderá con sus frecuentes declaraciones

condenar a la inactividad al Departamento del Distrito

Federal.”(2) El

poder se ejerció otra vez y

cuadrillas de obreros echaron por tierra un ejemplo único

en la historia de la arquitectura novohispana.

|

|

Desde

el exterior, sólo podían verse los paramentos de mampostería

forrados con láminas de tezontle, ya que el edificio continuó modificándose

durante las primeras tres décadas del siglo XX. Al nivel de la

calle se abrían las cortinas metálicas de los negocios comerciales,

y los vanos superiores también habían sido alterados en

su ubicación y proporciones;

(3) sin

embargo, en el interior, la enfermería que se extendía en

dirección norte sur se conservaba en su totalidad.

El primer valor que encuentro en el libro

El edificio del Hospital

de Jesús. Historia y documentos sobre su construcción consiste

en que en sus páginas el autor conjunta lo perdido en 1960 y en

periodos antecedentes con lo que ha logrado sobrevivir del edificio hasta

el día de hoy. Esto con el fin de que el lector comprenda a cabalidad

la trascendencia de una institución fundada para el alivio de las

enfermedades del cuerpo y el cuidado de las del alma; un mecanismo pétreo

para la expiación de las culpas, puesto en marcha por el conquistador

Hernán Cortés; ex voto monumental, testimonio de gratitud

por los favores recibidos; espacio para el desarrollo de las ciencias

médicas en las tierras que también acogieron a la imprenta

y a la Universidad, y un centro para el desarrollo de las artes, ya que

aquí, como nos explica el doctor Báez, confluyen la arquitectura,

la escultura y la pintura.

|

|

Una

atenta revisión del extenso fondo documental, que

para su mejor resguardo fue conducido al Archivo General

de la Nación, da sustento a la reconstrucción

que realiza el autor del complejo y dilatado proceso de

edificación de este conjunto arquitectónico.

A través de los seis capítulos que integran

la obra el lector se adentra en tradiciones que eran frecuentes

durante el virreinato. Por ejemplo, sacar a concurso los

proyectos mediante pregón público, costumbre

gremial que la Academia de San Carlos fue socavando a partir

de la instalación del primer director de Arquitectura.

Otro aspecto que me parece interesante es la relación

entre el comitente, el administrador de los marqueses del

Valle de Oaxaca, y los diferentes alarifes que quedaron

al frente de las obras, desde los más conocidos,

como Claudio de Arciniega, Cristóbal de Medina Vargas

y Francisco de Guerrero y Torres, hasta nombres que habían

permanecido en la casi total oscuridad, como el italiano

José Bezzoni. Se confirma, por otra parte, la buena

calidad de los trabajos emprendidos por los maestros indígenas;

es el caso del cantero Martín Lázaro.

Un

texto rico en referencias, no omite mencionar la proveniencia

de los materiales constructivos, las canteras en donde

se cortaban los sillares y los tambores que jerarquizaban

los accesos y ponían límite a los espacios.

A pesar del desinterés mostrado en no pocas ocasiones

por los intendentes, la edificación y formación

de los diferentes ámbitos aparecen como una práctica

ordenada en la que se van sucediendo las acciones emprendidas

por diferentes gremios: ya los canteros, ya los carpinteros

de lo blanco, ya los pintores y los herreros. Porque, congruente

con su visión de la historia del arte, el doctor

Eduardo Báez recorre desde las portadas de la

iglesia

nueva hasta la todavía rica pinacoteca, y elige

a la Purísima Concepción, de Alonso Vázquez,

como “la mejor pintura que se conserva en el hospital”.

(4)

Sin discriminar periodos e ideologías, anota sobre

la intervención de José Clemente Orozco: “Creo

que este mural, aunque tardíamente, introdujo en

la decoración del hospital una nueva y realista

noción sobre el dolor humano, desnudo y lacerante,

nunca mitigado, que el arte colonial, fiado y creyente

en la infalible intervención divina, no podía

alcanzar.”

(5) Ante

las fachadas funcionalistas que envuelven ahora los patios,

prefirió guardar un prudente silencio.

Más

de 300 años de construcción y reconstrucción

dan cuenta de la lucha permanente entre el hombre y su

medio. Cortés solventó con sus propios recursos

la decisión de establecer la capital del Virreinato

sobre el lago en que habían fundado la propia sus

adversarios. Las inundaciones inutilizaron en varias ocasiones

las dependencias ubicadas en la planta baja del hospital;

los frecuentes sismos dañaron la bóveda de

la iglesia; la debilidad de los suelos lacustres derivó en

tareas permanentes de rectificación de los paramentos

y en la sobreposición de pisos que terminaron por

deformar las proporciones y la geometría asignadas

a las arquerías. A la larga, era tan costoso edificar

como mantener en pie lo edificado.

La

necesidad de publicar una segunda edición de

El

edificio del Hospital de Jesús obedece a la

relevancia histórica y artística de un conjunto

arquitectónico que a pesar del tiempo mantiene la

función que le dio origen, así como parte

de su acervo, incluidos los retratos de don Hernando y

de su hijo Martín. Duras lecciones nos han enseñado

que la mejor forma de conservar el patrimonio cultural

consiste en difundir sus valores. Ésta es una de

las tareas de la Universidad. El libro, como medio de comunicación,

sigue cumpliendo ese cometido. Hace cinco décadas,

durante el cincuentenario de la Revolución mexicana,

los urbanistas del régimen dilucidaron que la mejor

forma de conmemorar aquel aniversario era cruzando la ciudad

antigua con dos grandes avenidas. Entonces, Antonio Castro

Leal tuvo que recurrir a la fascinación por la cultura

estadounidense para construir su argumento:

“Quien

conozca la psicología de los norteamericanos

y el criterio y la práctica de las administraciones

municipales yanquis, sabe muy bien que en los Estados Unidos

ese monumento se conservaría con la mayor devoción,

con el más legítimo orgullo, felices de mostrar

algo que probara dignamente su pasado ilustre. En cambio

aquí en México somos más valientes:

lo derribamos para que quepan dos filas más de automóviles.”

(6)

En el presente,

para impedir la destrucción de este legado se cuenta con los argumentos

derivados de los estudios sobre la arquitectura hospitalaria,

(7) de

la que el libro aquí comentado constituye un ejemplo magnífico,

sobre todo en el apartado dedicado a explicar el origen de la planta arquitectónica.

Para

mí, como alumno de Eduardo Báez Macías,

ayer en las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras,

hoy en los pasillos y cubículos del Instituto de Investigaciones

Estéticas, esta segunda edición representa,

además, un justo reconocimiento a un universitario

ejemplar que en sus textos, en su cátedra, en las

sesiones dedicadas a la corrección de tesis, y en

los exámenes de grado, me ha enseñado que una

investigación seria requiere de rigor, crítica

y continuas visitas a los archivos; que la arquitectura,

en especial la religiosa, no es sólo forma, es sobre

todo contenido, y que no se debe temer a una imaginación

bien encauzada. Esto último lo pone por escrito:

“Repartidos

sobre los muros colgaban otros lienzos: la Virgen del Rosario, San Cayetano,

San Buenaventura, la Inmaculada Concepción, la Virgen de la Luz, la de

Guadalupe y la de Belem. En el coro, un gran lienzo con varios

santos. Así era el interior del templo en sus mejores épocas.

Qué triste contraste con la desnudez actual al imaginarlo,

según la descripción del inventario, con quince

retablos adosados a sus muros, más de un centenar

de lienzos y numerosas esculturas estofadas. ¿Dónde

quedó esa atmósfera interior, de luz atomizada

por los destellos de sus santos estofados y sus maderas doradas?

Pues con excepción del mayor, que era neoclásico,

todos los demás debían ser barrocos, salomónicos

y estípites, aunque ya estaban viejos, con esa vejez

que hace las cosas más misteriosas y respetables.”

(8)

El hospital

de Jesús en la Ciudad de México mantiene un enorme significado

como ejemplo notable de la arquitectura mexicana. Vasto conocimiento construido

a partir de los teoremas del tratadista novohispano fray Andrés de San

Miguel, con los dibujos del arquitecto Antonio González Velázquez.

Monumento cercano a los senderos y ermitas de los Santos Desiertos de Cuajimalpa

y Tenancingo, pero sobre todo situado en una urbe en continua transformación.

Para entrar en él, tres peldaños lo separan de la calle.

Inserción en Imágenes: 14.09.10.

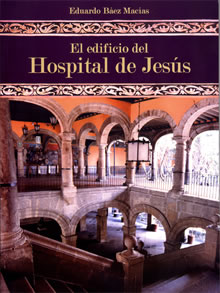

Imagen del portal: Hospital de Jesús. Patio, planta alta.

Ilustraciones

tomadas del libro El edificio del Hospital

de Jesús. Historia y documentos sobre su construcción.